対馬島内において、野生のツシマヤマネコを保全するため様々な取り組みを行っています。

生息環境の保全、改善

ツシマヤマネコの生息環境の保全、改善のため、ツシマヤマネコの生息地やその周辺で道路、河川整備や森林伐採、人工林の管理放棄等の大規模な開発が行われる際は、餌場や移動経路等の確保のための配慮がなされるよう関係機関と連携・情報共有し、業者と調整を実施しています。

交通事故対策

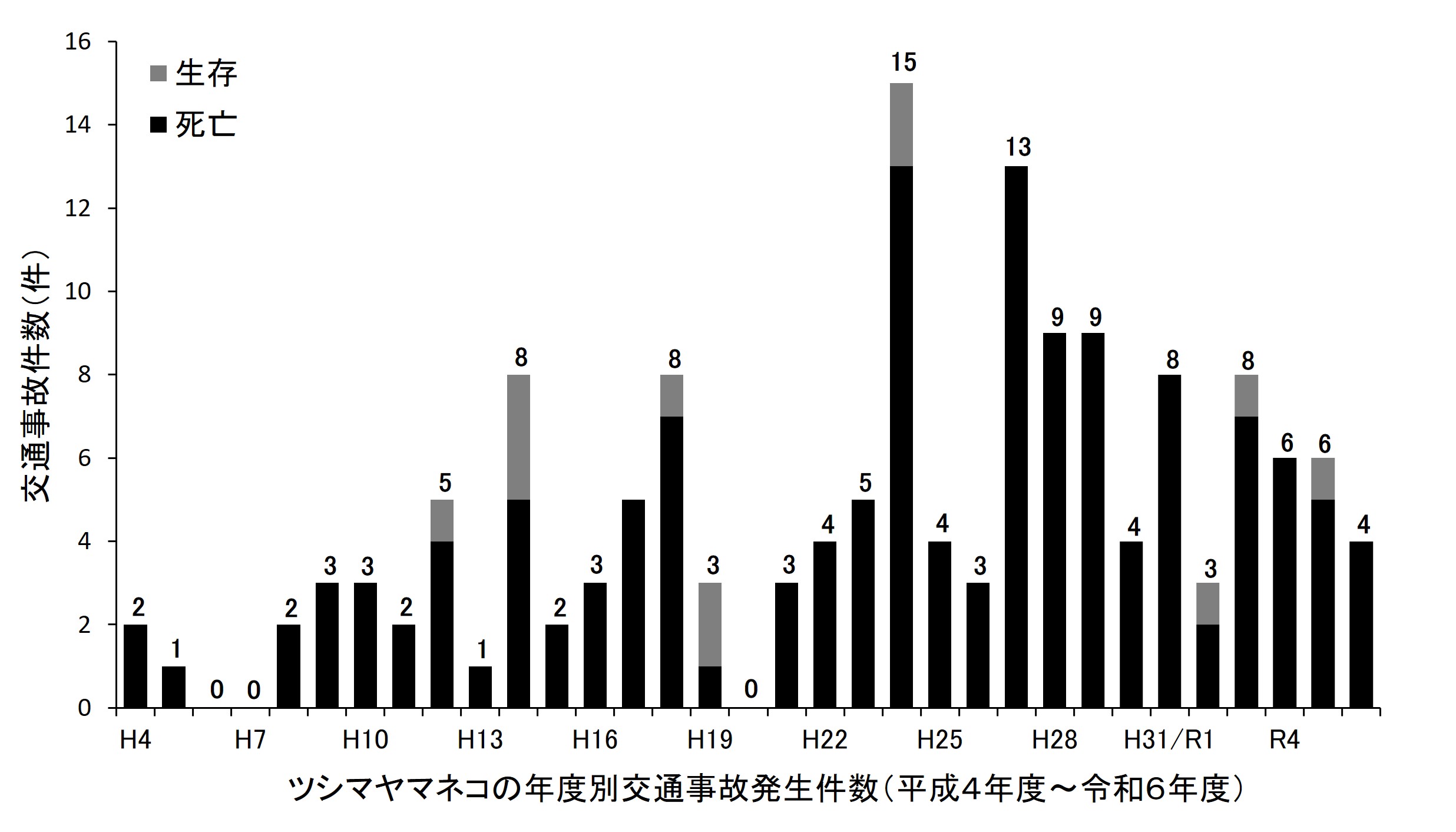

1992年から現在までに163件のツシマヤマネコの交通事故が発生し、そのうち150頭の死亡が確認されています。最も多かった2012年度には15頭のヤマネコが交通事故にあってしまいました。これはあくまでもセンターに連絡があり確認できた件数なので、実際にはより多くの個体が死亡していると思われます。交通事故を防止するため、ツシマヤマネコの移動経路を確保するための道路構造物の改善・改良注意標識や道路標示の設置を実施しています。また、警察等と連携し、交通事故防止キャンペーンへの参加やヤマネコの交通事故多発地域や運転中注意すべきポイントをまとめた「ツシマヤマネコ目撃情報MAP」や「エコドライバーズマニュアル」の配布等によるドライバーへの普及啓発等を実施しています。

傷病個体の保護・野生復帰、死亡個体の回収

対馬野生生物保護センターではツシマヤマネコに関する通報があれば24時間体制で対応し、現場での救護や回収を実施しています。傷病や衰弱により保護された野生のツシマヤマネコは、対馬野生生物保護センターの獣医師や飼育スタッフによって、診察、治療やリハビリが行われます。さらに治療後は獣医師と相談の上、野生下でも生きていけると判断すれば野生にかえす「放獣」までを実施しています。原則、野生への放獣を行うものの、リハビリなどの段階で野生下での生存が困難と判断された場合、野生下から、動物園での飼育に切り替える「飼育下導入」を行い、各飼育動物園での繁殖等に貢献してもらうこともあります。残念ながら死体で回収された個体についても、検死による死因究明や、検体を採取し各協力機関での研究に利用するなどして、ヤマネコの保全活動のための知見収集に活用しています。

-

保護

-

診察・治療

-

リハビリ(必要に応じて)

-

野生復帰判断

-

放獣

※野生復帰が困難な場合は動物園等で飼育

ニホンジカ・イノシシ対策

ニホンジカやイノシシの個体数の増加により、森林の下層植生が衰退し野ネズミが少なくなる等、ツシマヤマネコの生息状況が悪化しています。このため、関係機関と連携し、戦略的かつ効率的なニホンジカ対策を推進するとともに、ツシマヤマネコがかかりにくいわなの技術開発や導入を行っています。

錯誤捕獲対策

錯誤捕獲(さくごほかく)とは意図せずに目的と異なる鳥獣を捕獲することを指します。対馬では全島で前述のシカの被害対策として有害鳥獣捕獲が実施されており、捕獲の8割がくくりわなで捕獲されています。くくりわなは錯誤捕獲の可能性が銃猟に比べて高いことから、対馬野生生物保護センターでは捕獲従事者に対して定期的なわなの見回りのお願いや締め付け防止金具等の装着の推奨による重症化防止を行うとともに、万一ヤマネコがわなにかかってしまった場合のセンターへの迅速な通報を研修等で実施してもらえるようにしています。また対馬では野生動物の生活圏内が民家と近いことが起因となって野生動物が鶏小屋に侵入して鶏を襲ったり、屋根裏に侵入して糞尿をしたりなどして衛生環境が悪化する等の場面が多く見られます。被害に遭われた住民の方の中にはその対策として小型の箱罠を使用して捕獲する方も一定数います。ただ、民家や鶏小屋に侵入する野生動物のほとんどがツシマヤマネコやツシマテンなどの非狩猟鳥獣であることから被害を防止するためにわなの設置をするのではなく、鶏小屋の補強や屋根裏への侵入経路の原因対策によって野生動物が侵入しないようにすることで被害を回避する取り組みを各関係機関や団体と協力し実施しています。

ツシマヤマネコの生息状況等の把握

ツシマヤマネコの保全対策を実施していくうえで必要となる生息状況のモニタリングを継続的に実施し、長期的に地域ごとの変動を把握することで急激な生息状況の悪化等をいち早く察知するとともに、各種保全対策の実施効果を評価しています。

イエネコ対策

イエネコ由来と考えられる猫免疫不全ウイルス(FIV:通称ネコエイズウイルス)、に感染したツシマヤマネコが統計を取り始めた平成4年から令和6年12月末時点で、3件確認されています。(ただし、明確な発症は確認されておらず、平成14年の報告を最後に以後確認事例はありません)。ツシマヤマネコではFIV以外にも、イエネコと共通の感染症に感染していることが確認されています。近年では感染は確認されていませんが今後も発生する可能性があるため、各感染症の検査は継続しています。このほかにも野生化したイエネコはツシマヤマネコと餌や生息地などをめぐって競合している可能性が高いため、対馬島内におけるイエネコの適正飼養を推進していくため、「対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会」が中心となり、イエネコの適正飼養・適正管理や避妊・去勢の推進のための取組が行われています。

イヌ対策

ノイヌ等の増加防止のため、様々な機会、手法を活用し、関係機関と連携して狩猟者を含むイヌの飼い主への適正飼養(所有者明示、放し飼いをしない、猟犬であれば狩猟後の回収等)の普及啓発を行っています。統計を取り始めた平成4年から保護及び回収されたヤマネコ延べ421個体(令和6年12月末時点)のうち、イヌによる咬傷が疑われたのは6件であり、全て死体での回収で、最後の回収記録は平成22年でした。10年以上の間イヌの咬傷による保護及び回収はありませんが、今後も起こる可能性があるため、引き続き対策を継続しています。